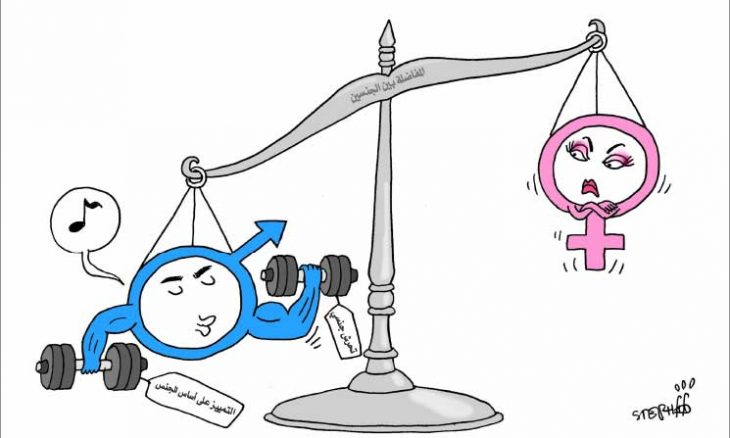

غيداء العودات/ صالون سوريا- في ظاهرة اللجوء الصعبة وتشرد السوريين وانتشارهم حول العالم بحثاً عن الأمان، يَعلق السوريون بين مجتمعين، فلا هم في المجتمع الأم الذي تعودوا عليه ورضخوا لشروطه وقوانينه، ولا هم قادرون على الخطو نحو المجتمع الجديد والتأقلم معه والتعوّد عليه ومعرفة قوانينه. تقل معرفة الدول الغربية بكيفية دفع الأسر القادمة للتأقلم مع المجتمع الجديد، خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة وعلى رأسها النساء. فمثلاَ الكثير من السوريات لا يعرفن واجباتهن وحقوقهن الجديدة التي لم يتمتعن بها في بلدهن الأم، فالكثيرات تحملن إرثاً طويلاً من القهر لا يستطعن التخلص منه بسهولة. هناك حاجة لإعادة تأهيل الكثير من السوريين ليتمكنوا من قبول قوانين بلدان اللجوء الجديدة والاعتياد على أعراف المجتمعات المستضيفة بما يمكنهم من تجنب التقوقع في تجمعات منغلقة على نفسها.

من الضروري للدول المضيفة أن تحيط علماً بالسياق الاجتماعي والقانوني لحياة النساء السوريات في سورية قبل رحلة اللجوء. فقد تضافرت جهود المجتمع السوري مع الدولة السورية عبر سنوات طوال لانتهاك حقوقهن ووضعهن في مرتبة مواطنة متأخرة. فمثلاً الدولة السورية حرست لعقود قانون أحوال شخصية يمعن في انتهاك حقوق النساء وتهميشهن. لعل المعرفة تمكن تلك الدول من اتخاذ إجراءات مناسبة لتمكين المرأة اللاجئة من حقوقها، وردع الرجال عن انتهاك تلك الحقوق. هذا سيسهم في تجنب مخاطر عديدة كتعرّض الأطفال اللاجئين لمضار شديدة نفسية وجسدية وحياتية تكرّس جدار موجود أصلاً بين المجتمعين.

لعل أهم ما يمكن ان تقوم به الدول المضيفة لتستبق الكثير من الكوارث هو تنظيم دورات إلزامية يرضخ لها الأزواج والزوجات لمحاولة إعادة بناء الأسرة بشكل قويم، ومعرفة العلل والعيوب، والتعريف بالحقوق والواجبات في العلاقة الزوجية وفي علاقة الأبوين بالأبناء، ومعالجة المشاكل بكل الوسائل الممكنة. ويمكن أيضاً ترتيب جلسات رعاية نفسية وإعادة تأهيل للأزواج والزوجات سعياً لتكون الأسرة متماسكة وعلاقة الشراكة متساوية.

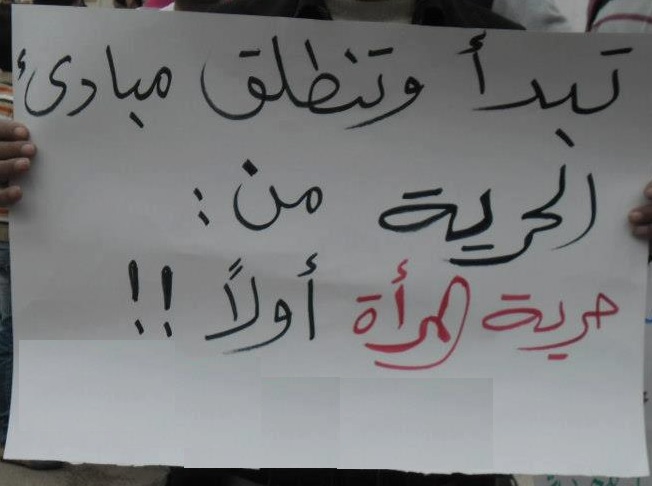

أمّا في حال فشل الإجراءات المقترحة أعلاه من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي تساهم في تحسين أداء النساء اللاجئات أسرياً ومجتمعياً، تلك التي تؤثر بطريقة مباشرة على آلية تفكيرهن لتمكينهن من وعي امكانية تغيير أوضاعهن وتدارك سوء حالتهن النفسية ويأسهن من التغيير. حملت السوريات معهن مفاهيم للعلاقة الزوجية وأعرافاً وتقاليد من وطنهن الأم تُعد مستهجنة في الكثير من المجتمعات الغربية، لكنهن تابعن مسيرهن وفق العادات والتقاليد والقوانين السورية. سوريات كثيرات هن منهكات مما حملنه من وطنهن في مجتمع غريب عنهن يضع نصب عينيه الحرص على حقوق النساء وتطبيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

من أهم ما يجب إدراكه أن كثيرات من اللاجئات تزوجن زواج قاصرات، وأن زواجهن تم تحت نظرالمشرّع السوري وبموافقته، منهن من تزوجن بسن الـ17 سنة وهو السن المسموح فيه الزواج قانونياً بسوريا، ومنهن تزوجن بسن الـ 13 فما فوق شرعياً ثم تولى أولياء أمورهن تقديم طلب للقاضي ليأذن بزواج الطفلات بحجتي صدق الدعوى واحتمال الجسد متجاهلين أهم معايير الزواج كامتلاك العقل الراشد لتدبير أمور الزواج وشؤون الأسرة والقدرة على تربية الأطفال. تجاهلت ترتيبات زواج قاصرات في سوريا المعايير الصحية للنساء، حيث يعرض الزواج المبكر الطفلات لمخاطر انهيار صحتهن نتيجة حملهن وإنجابهن وهن قاصرات.

لنا أن نتخيل إذاً كيف سيكون وضع الطفلة كزوجة وكيف يتم انتزاعها من طفولتها وهي بعد بلا إرادة ولا عقل تستطيع بهما أن تدير شؤون حياتها، وبلا قدرة على حماية نفسها لتصبح ملكاً للزوج. زواج القاصرات هو أشبه بعملية انتقال صك ملكية من الذكر الأب إلى الذكر الزوج. هذه الحالات ستنتج غالباً أسراً مفككة،غير قائمة على الوعي والتفاهم والاحترام والثقة، وتكون النساء فيها قاصرات عن امتلاك زمام أمورهن ولا يستطعن تربية أطفالهن بطريقة سليمة. فتتحول الأسرة كلها إلى ملكية خاصة للزوج ابتداءً من الزوجة المطيعة وانتهاء بالأبناء، وتجهل معظم تلك النسوة أنهن يستطعن التخلص من تلك التبعية في دول اللجوء الجديدة وتحت القوانين الجديدة التي تحميهن وتدعمهن.

تحتل حضانة الأطفال حيزاً خاصاُ في مواضيع الزواج والطلاق؛ فالنساء غالباً ما يرضخن لسوء المعيشة والمعاملة حرصاً منهن على حضانة أبنائهن. وهذا الخوف من خسارة الأبناء كرسه المشرّع السوري بتحديد سن الحضانة ومجرد أن يعرفن أن الحضانة في الدول المضيفة منوطة بقدرة الحاضن على التربية والرعاية، وأنها ليست محصورة بسن أو جنس، ستتمكنّ نساء كثيرات من التفكير جدياً باتخاذ قرار في حال كان وضع الأسرة سيئاً دون الخوف من خسارة الأطفال. إن جهل النساء بقوانين الحضانة في الدول المضيفة يجعل من القانون الجديد وحشاً مرعباً ويتخيلن أنه يهدف فقط إلى انتزاع أبنائهن، هذا الخوف يدفع العديدات للرضوخ لكل الشروط الحياتية السيئة والصمت عن انتهاكات الزوج بحقها وحق أطفالها ويحولها لشريكة تتستر على سوء المعاملة مقابل الحفاظ على الأطفال.

ولا نستطيع تجاهل الوضع الاقتصادي وسلطة المال، فلم تكن الدولة السورية تكفل حياة الأطفال والأم الراعية لهم، وهذا كان يشكل خطراً على مستقبل الأطفال والأم الذي يصبح مرهوناً حسب هوى القاضي وما يحدد لهم من نفقات. ويدّعي الرجل غالباً ضعف موارده ومحدوديتها ليتهرب من أعباء النفقة، وبحال عدم عمل الأم تصبح رهينة لإرادة الزوج أو أهله الذين يتحكمون بقرارها ويفرضون عليها شروطهم كحرمانها من حضانة أطفالها بحجة عدم قدرتهم على استقبالهم. لهذا على الدول المضيفة أن تُعلم النساء أنهن قادرات على الاحتفاظ بأطفالهن إن لم يكن هناك سبب صحي أو استثنائي، وأن الدولة مسؤولة عن تأمين متطلباتهم بشكل يُمكن الأم من إدارة شؤون أسرتها دون خوف على نفسها وعلى الأطفال. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن الكثير من الرجال وفي حالات الوفاق يتعاملون مع المساعدة الشهرية المقدمة للنساء اللاجئات وكأنها ملك خاص بهم، يتم تسليمها للرجل دون وعي لطريقة تعامله مع تلك الأموال وكأنها ملكه، رغم أنه من المفروض أن يتم تسليمها للنساء فهذا سيُكون نوعاً من الاستقلال الاقتصادي لهن بشكل يمنع تحكم الزوج بشؤونهن الخاصة ويمنحهن الشعور بالقوة والاستقلالية.

أما بالنسبة للطلاق فقد سن المشرع السوري شروطاً قاسية له في حال طلبته المرأة. أيضاً هناك نظرة مجتمعية سيئة للطلاق خاصة حين تطلبه المرأة وكأنه جرم ترتكبة النساء. ففي حال تجرأت المرأة على طلب الطلاق كانت تحتاج وقتاً طويلاً جداً حتى يتم البت به، وتتكبد تكاليف مالية باهظة لا تستطيع في أحيان كثيرة تأمينها. وتختلف قوانين الطلاق في دول اللجوء عما كان عليه الحال في سوريا وتخلو من التحيّز. وفي حال عرفت النساء شروطه وإمكانية حدوثه بناء على الأسباب الموجبة، وعلمن الجهات التي يمكنهن عبرها طلب المساعدة والدعم سيتمكن من اتخاذ القرار المناسب للأسرة وفق القوانين الجديدة في دول اللجوء، دون الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي كن يواجهنها في الوطن الأم والتي كانت تدفعهن للخشية من القيام بهذه الخطوة.

نأتي إلى أهم ما يواجهنا الساعة من جرائم تحدث بحق نساء لاجئات في دول اللجوء وهي الجرائم التي يسميها القانون السوري “جرائم الاعتداء على العرض” ويسميها المجتمع السوري “جرائم الشرف.” هذا النوع من الجرائم يسهل به اتهام النساء بأخلاقهن، ووسمهن بالزنا والخيانة لتبرير قتلهن ومن ثم النجاة من العقوبة. وهذا أمر معتاد في سوريا كون النساء ضعيفات بدون حماية القانون، وقضية الشرف قضية حساسة في المجتمع السوري ، فهي جريمة يتم استثمار أسبابها المخففة للعقوبات لتكثر الجرائم المرتكبة باسمها حتى عندما لا تكون نابعة من حجج مثل “الزنا” أو “الخيانة.” مثلاً تحت حجة “الشرف” يتم قتل الفتيات اللواتي تسوّل لهن أنفسهن الزواج من طائفة مختلفة، أو دين مختلف، أو عندما يحدث الزواج بدون موافقة الأهل ومباركتهم، أو لأن الفتاة قد أقامت علاقة جنسية مع حبيبها “القتل للدفاع عن الشرف.” تكون الحجة دائماً “غسل العار” الذي لحق بأسرة الفتاة، ومجرد اتخاذ الفتاة قرار مستقل بالزواج أو إقامة علاقة، تصبح هدفاً محتملاً للقتل وتغدو بنظر المجتمع السوري “عاراً” يلتصق بالأسرة حد توريثه. وحسب إحصائيات تقارير ومنظمات حقوقية فإن من 200 إلى 300 “جريمة شرف” تحصل سنوياً في سوريا تحت ذريعة رد فعل الرجل على المساس بمحرماته وغسل عاره. وربما يستغل البعض القانون ليقتل الرجل من يريد قتلها والتخلص منها (أم أو أخت أو ابنة أو قريبة) لأسباب مختلفة بعيدة عما يسموه “عاراً”، وكم ارتكبت تلك الجرائم بمباركة المجتمع ورعاية القانون الذي يفتح نوافذ الهرب من تبعاتها ويخفف بثغراته الحكم على الجاني تحت تلك الذرائع.

يحفل تاريخنا الماضي والحاضر بهذا النوع من الجرائم التي وضعت النساء في خانة اتهام وجرم مطلق بدعم من المجتمع والقانون حتى دون التوثق والتأكد من تلك التهم. والمؤلم في الأمر أنها دوماً موجهة ضد النساء دون أن ينال الطرف الذكر في العلاقة أي عواقب أو اتهامات. يتكرر حدوث “جريمة الشرف” في دول اللجوء كردة فعل ناتجة عن ضيق بعض الرجال من بدء الكثير من النساء وعي حقوقهن وإدراكهن امكانية المطالبة بها بجرأة في البلدان الجديدة. وبناءاً على تراث عرفي وقانوني حمله معه هؤلاء الرجال فإنه لا يمكن التصريح بحقيقة الخلاف، بل يتم اتهام الزوجة بشرفها وأخلاقها كتهم الزنا والخيانة ليكسب الرجال دعم الناس له كما اعتادوا ونشأوا في الوطن الأم.

يحتاج الكثير من الرجال السوريين اللاجئين أن يتعلموا القانون في البلاد الجديدة، ويعلموا علم اليقين أن قوانينها لا تشابه القوانين السورية من حيث التحيّز لجندر معين ولا تأخذ بعين الاعتبار ما كان يأخذه القانون السوري من أسباب مخففه لـ”جرائم الشرف.” فهذه الجرائم تُعد جرائم قتل كاملة الأركان دون أي تخفيف أو تلطيف لها. لعل الوعي بهذا الوضع القانوني الجديد من شأنه أن يقلل من ارتكاب “جرائم الشرف” في المجتمعات اللاجئة.

قد يبدو للكثيرين أن كل ما سبق ليس واجباً على دول اللجوء إدراكه ووعيه، وقد يتساءل البعض عن أهميته وجدواه، وربما يقول قائل إنها شؤون تعني السوريين ولا تعني غيرهم، لكننا بالمنطق سنجد أن المجتمعات المضيفة أكبر المتضررين من هذا الواقع إن لم تستدرك الوضع وتعمل على تغييره. فالأطفال السوريون الذين ينشؤون في أسر لاجئة هشة، غير سوية، وعنفية سيحملون معهم أمراضها للمجتمع الذي يعيشون به (المدرسة، الشارع، العمل..). ولهذا فمعالجة الداء مبكراً ومسبقاً أفضل للشفاء منه، والمصلحة بيننا مشتركة، فنحن أيضاً كسوريين وسوريات نريد أن تكون أسرنا سليمة وأن نتشارك احترام متبادل مع المجتمعات المضيفة كي ينشأ أطفالنا نشأة صحيحة ويكونوا خيراً للمجتمعات التي تحضنهم ولمجتمعنا السوري.