القاهرة/ جريدة الحياة – لم تتوقف الحرب في سورية حتى الآن، لكن الذين اضطروا للخروج من دمشق، والمُدن المكروبة الأخرى، تائهين في الأرض بحثاً عن بيت وشارع آمن، لم يكن في وسعهم سوى أن يُصدقوا أنها قد انتهت، على الأقل بالنسبة إليهم.

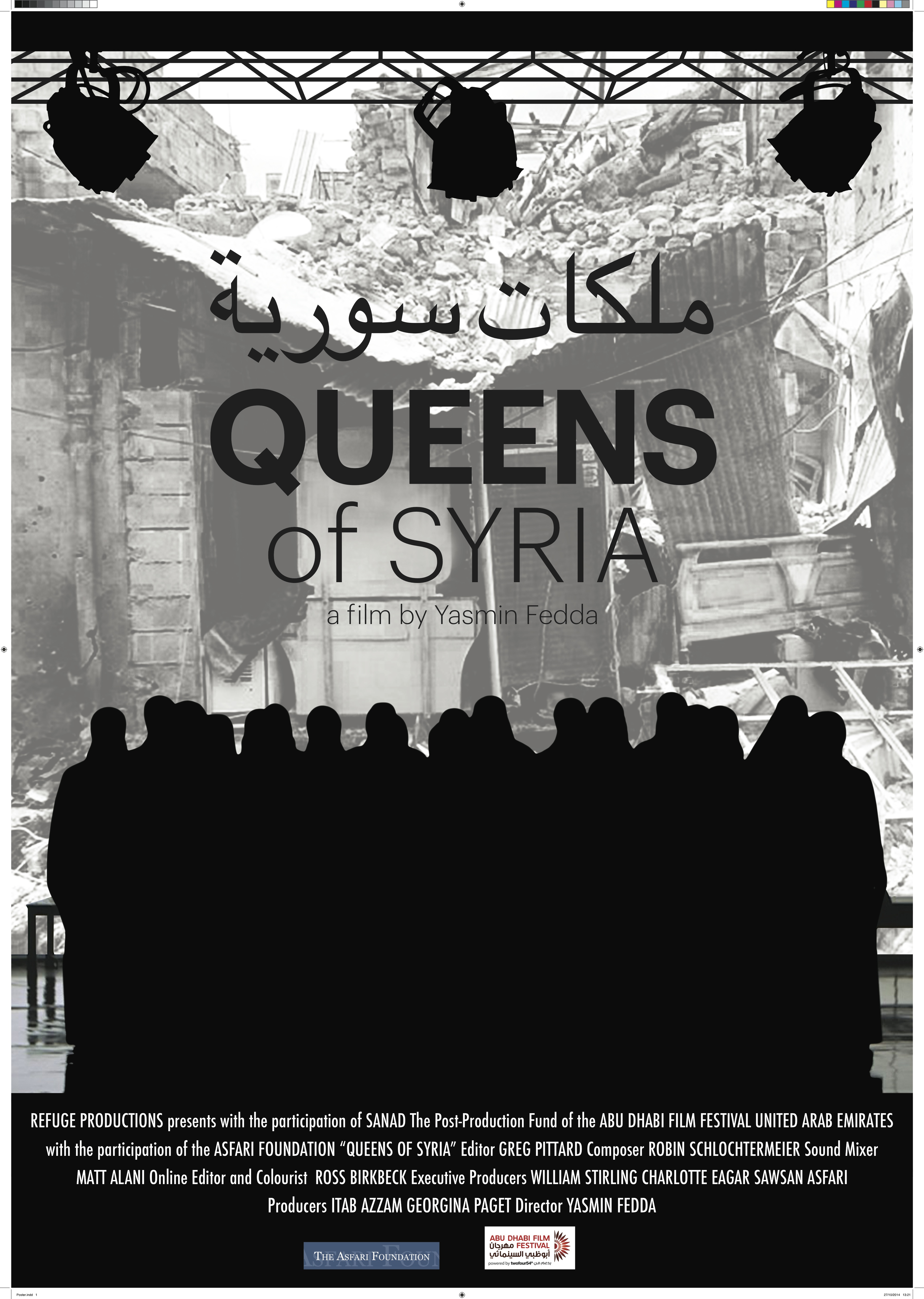

من هنا يُمكن اعتبار الفيلم التسجيلي «ملكات سوريا» وهو إنتاج مُشترك بين لبنان والأردن وإنكلترا والإمارات، محاولة شخصيّة من النساء اللاتي ظهرن فيه، لتجاوز أزمة الحرب من الجانب النفسيّ. محاولة لإبقاء وجه الحياة مُبتسماً رغم كل شيء. الفيلم، الذي أخرجته ياسمين فضّة، وعُرض ضمن بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة في دورته الأخيرة، يقوم على تسجيل ما حدث خلال عام 2013 في الأردن، حين قررت مجموعة من النساء السوريات اللاجئات إلى الأردن، أن تُشاركن في عمل مسرحي، يُعيد تجسيد النص الإغريقي الشهير «نساء طروادة».

هذه السيدات لم يكن لهن أي خبرات تمثيلية في السابق، لا في السينما ولا في المسرح طبعاً، وهو ما يجعل الأمر صعباً، ليس فقط بالنسبة الى فريق العمل في كل من المسرحية أو الفيلم، لكن بالنسبة الى أولئك النساء أيضاً. فإذا كانت هذه النساء المُهجَّرات إلى بلد جديد، يكافحن من أجل عيش حياة تحاول أن تكون طبيعية، فإنهن يخضن في تجربة لا يعرفن بالكامل توابعها وأبعادها النفسيّة أو الواقعية، أعني التجربة الفنية.

وذلك يُفسِّر التناقص الشديد الذي حدث في عدد المُشاركات في المسرحية. تواجه امرأة مرَّت بتجربة الفقدْ تواً، فقد أشخاص وبيت ومدينة، هذا الفقد، أن تضع عينها في عينه، وأن تُعيد ليس فقط روايته إنما تمثيله، واجتراره عشرات المرات في سبيل أن يخرج العرض في شكل جيد، فذلك أمر صعب. ثم أن الخوف الذي ذُقنه، من بطش النظام السياسي السوري في الأيام التي عشنها خلال الحرب، لم تُنسَ مرارته بعد، وبالتالي فإن هذه التجربة المسرحية تُصبح في الأخير تجربة مُهددة بألا تخرج الى النور.

تتعقب الكاميرا في عمل ياسمين فضّة، البروفات، وتذهب مع الملكات السوريات مسلوبات المُلك، إلى الأماكن اللاتي يعشن فيها الآن في الأردن وهي بيوت خاوية إلا من أقل أساسيات العيش، تسمعُ الكاميرا في حوارات مُباشرة أزمة كل امرأة من اللاتي صمدن في سبيل تقديم العمل، تُصبح الحكايات المُمتلئة بالخوف وأصوات القتل والرصاص، والرجال الذين يذهبون بلا عودة، كأنها خيط حكي موازٍ للعمل الواقعي، يتشكل بالكامل داخل ذهن المُتفرج، ويشحنه بالعاطفة التي سيتلقى من خلالها، جلسات هذه السيدات المكلومات، على المسرح المُعتم إلا من دائرة مُنيرة يجلسن في مُنتصفها، حين يتكلمن عن اللحظات الأصعب في الرحلة، قبل أن يصلنْ إلى هُنا حيث الأمان النسبي، محاولات ألا يسقطن في البُكاء، إما بالصمت المُباغت أو التحكم في نظام التنفس المتوتر.

لكن حتى وسط هذا الانفعال، الذي ينقله الفيلم التسجيلي بأكبر قدر ممكن من الحياد، اكتفاءً بحمولته العاطفية الفائضة، تبقى هُناك لقطات مُدهشة. مثلاً من بين النساء المُشاركات في المسرحية، ثمة شابة «فوتو جينيك» طالما حلمت بالتمثيل في السينما لسنوات طويلة، وها هي تجد الآن فُرصتها في تحقق الحلم بعد الألم العظيم الذي أعقب الخروج من بلدها. كما أن هُناك سيدات أخريات اخترن أدواراً تكاد تطابق الأحداث المؤسفة التي وقعت لشخصياتها مع أحداثهن هُن الشخصية، هكذا سيُؤدين جُمل الحوار، بالكثير من التصديق والتماهي، وهو أمر شافٍ رغم مرارته.

خرجت المسرحية إلى النور بعدما قفزت فوق الكثير من العقبات. ليلة العرض كانت الأكثر إثارة للحماسة، ترمي واحدة من المُشاركات قبلة إلى الكاميرا، بينما تلعب مُشاركتان أُخريان لعباً بالكلام التراجيدي هازئات، وهن يُبالغن في حركات أجسادهن ووجوههن، فيقلبن الموقف من حزن إلى هزل ويغرق الجميع في ضحك صاخب وأولهم المُتفرجون على الفيلم التسجيلي في قاعة السينما، بعدما كانت تجربة التلقي مُقبضِة جداً. كم أن الفيلم يُشبه الحياة! محاولات مُتعددة للنجاة رغم كل شيء، محاولات قد تفقد الكثير من طاقتها قبل أن تُصيب، لكنها في الأخير على الأقل ما زالت قادرة على أن تُصيب.

«ملِكات سورية»… محاولة فنيّة للنجاة من البؤس القاتل

- أخبار نسوية

- 22 يناير 2016

- 2:50 م دمشق

- 0

أترك تعليق

مقالات

خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...

كتاب

تابعونا على فايسبوك

تابعونا على غوغل بلس